- 野球を見ていて「この判定は本当に正しいの?」と感じたことはありませんか

- 選手が審判に向かって抗議する場面が気になる人も多いでしょう

- さらに、審判ごとに判定のクセがあるのか知りたい人もいるでしょう

この記事を読むことで、白井一行球審の“誤審が多い”という評判に関して確認をすることができます。

そして、最近起きた阪神・森下選手との一触即発の場面を含め、過去の具体的な事例を学べます

白井球審とは

白井一行氏は日本プロ野球(NPB)の球審として長く試合を担当してきた審判員です

ハッキリしたコール、大きなジェスチャーが特徴で、観客にも判定が伝わりやすいスタイルです

その反面、判定や注意の仕方が強く見えることもあり、ニュースやSNSで取り上げられることが何度もあります

誤審が多いのか?

「白井球審は誤審が多い」と言われることがありますが、実際には断定できるわけではありません

ストライク・ボールはリクエスト対象外

ビデオ判定制度ではストライク・ボールの判定を後から検証できないため、最も論争になりやすい部分が制度の外にあります

個人別の公式データが存在しない

審判個人ごとの「正答率」や「判定覆り数」を正式に公表する仕組みは限定的で、印象論が先行しやすいです

態度・コミュニケーションも印象に影響する

判定そのものよりも、選手への注意の仕方、表情、距離感などが注目され、「誤審」という印象を強めることがあります

これらを踏まえると、「白井球審だけが特に誤審が多い」と断定する根拠は弱いですが、印象として誤審が目立ちやすい環境にあることは確かです

過去に何があった?

2022年4月 オリックス−ロッテ戦

佐々木朗希投手の外角直球がボール判定となった後、白井球審がマウンド方向へ歩み寄って注意

これが「詰め寄りではないか」と批判され、大きな話題になりました

2022年5月 オリックス−ロッテ戦

ロッテのレアード選手が見逃し三振判定を不服に思い、抗議の末に暴言で退場処分となりました。

判定と退場の妥当性が論点になった事例です

2023年以降

リクエスト制度によって判定が覆るケースは審判全体で発生していますが、ボール・ストライク判定は制度外なので、そこに対する不満は残ります

2024年前後

SNS等で判定や選手のリアクションが拡散され、「誤審では?」という声が繰り返し出るようになりました

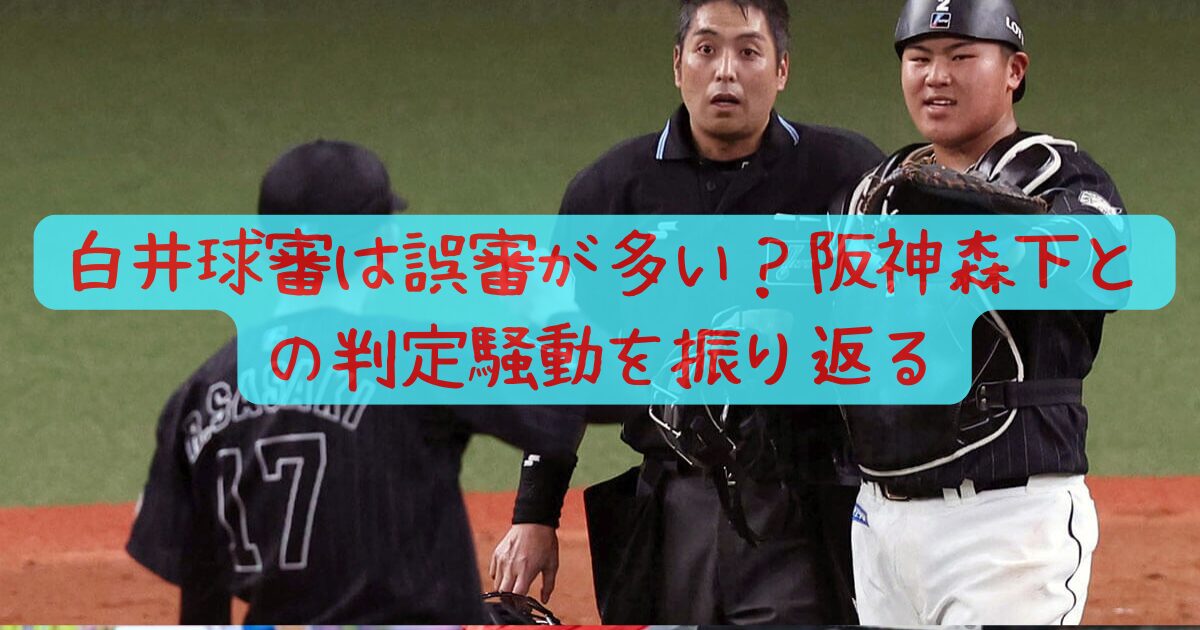

2025年9月26日 阪神-中日戦

本日、阪神・森下翔太選手が第2打席で見逃し三振の判定に対して不満を示し、左手を振るような仕草で白井球審に抗議しました

白井球審も反応して両者が距離を詰めるような場面となり、不穏な空気が流れました

慌てて上本打撃コーチが間に入り、最終的には森下選手が苦笑いを浮かべながらベンチへ下がる形で収まりました

この最新の場面は、まさに審判と選手の“見え方”が議論になる典型例です

まとめ

白井球審が誤審が多いと断定できる確たるデータはありません

しかし、ストライク・ボール判定が検証対象外であること、態度・距離感が注目されやすいことなどが、誤審の印象を強める要因になっています

今回の阪神・森下選手とのあわやの場面は、それらの要因が実際に現れた典型例と言えるでしょう

野球観戦をより深く楽しむためには、判定そのものを疑うだけでなく、制度の仕組みや背景、選手と審判の相互作用にも目を向けることが大切です

白井塁審は誤審が多いということはありませんが、その選手に対する態度から話題になることが多く、そういった印象を持たれているようです。

MLBではロボット審判の導入も決まり、審判員の方々はますます難しい立場となってくることが予想されますね。

コメント