・なぜ大事な場面でブレイク・トライネンが出てくるのか知りたい。

・直近の調子やデータを踏まえた起用の理由を整理したい。

・次戦以降、どんな場面で起用があり得るのか見取り図を持ちたい。

この記事を読むことで、デーブ・ロバーツ監督の判断材料(対戦相性、球質、ベンチ事情、登板履歴)を、最新の事実に基づいて短く整理できます。専門用語には補足を入れ、すぐに自分の観戦メモに転記できるようにまとめます。

起用の前提にある「文脈」

ロバーツ監督の継投は、単発の結果だけでなく「その日までの積み重ね」に強く影響を受けます。

ワールドシリーズ第3戦は18回まで続く総力戦でした。

翌日の第4戦はブルペンの疲労度、連投可否、球数、左右の枚数不足などの制約が大きく、ベンチは“使えるカード”を再配分しながら試合を組み立てています。

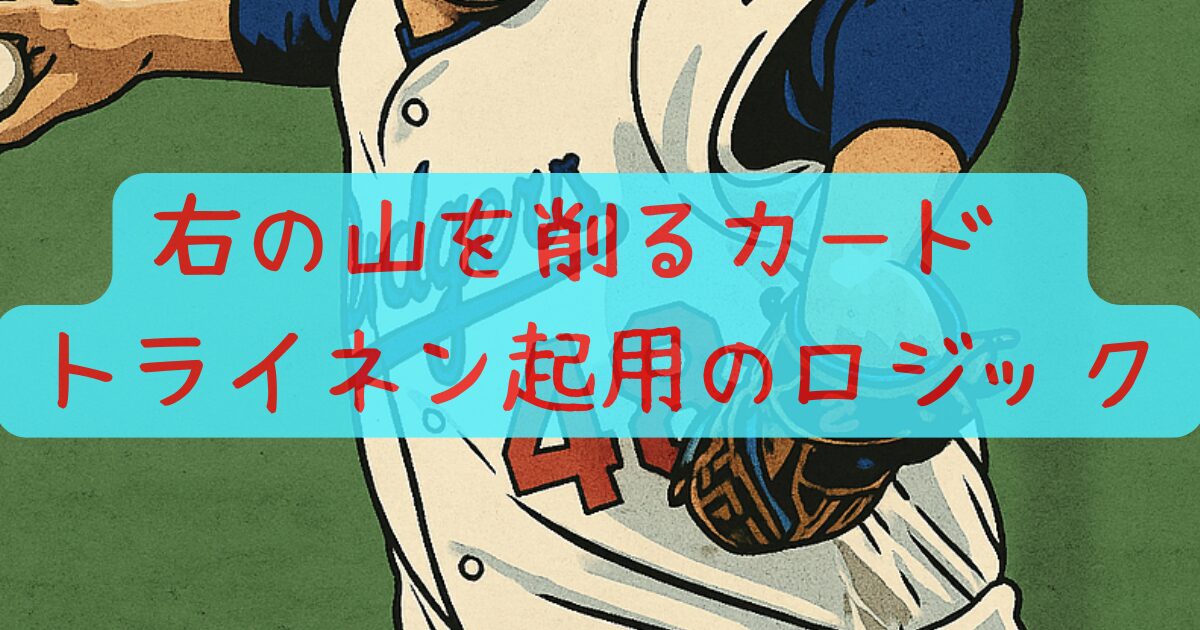

トライネンという投手の「役割」

トライネンはシンカー(速い球が沈む)とスライダー(横回転で曲がる)を軸に、ゴロを打たせてイニングを素早く終わらせるタイプです。

いわゆる“ハイレバリッジ”(試合の流れが大きく動く局面)で、右打者の並ぶ打順に対してゴロ併殺を狙える点が、起用理由のひとつになっています。

※用語補足:ゴロ併殺=ランナー一・二塁などで内野ゴロを打たせ、二つアウトを取る守備プレー。

「右に強い並び」へのマッチアップ発想

第4戦の勝負どころは7回の攻防でした。

ブルージェイズは中軸に右の強打者(例:ゲレーロJr.、ビシェット)を並べます。

ロバーツ監督は、右打者に対してボールの動く球でバレル(芯でとらえる打球)を外す意図で、右投げのトライネンを当てにいきました。

長打を嫌い、低めへ動く球でゴロを量産する“設計図”です。

それでも失点が出たのはなぜか

結果としては、カウントの入り、ゾーン内の球質、配球(どの球種をどこに投げるか)の3点が噛み合いませんでした。

低めへ落ち切らず、甘いコースへ入った球が増えると、動く球の“ゴロ誘導”が“痛打リスク”に変わります。

第4戦はまさにその形で点差が広がりました。

設計図は合理的でも、1〜2球の質がずれると結末は一気に変わります。

「使わざるを得ない」ベンチ事情

・前夜の18回で、複数の投手が想定以上の球数・イニングを消化。

・左の主力リリーバー不在(家族の事情による離脱)で、左右のやり繰りが難しい。

・同点〜僅差ビハインドの“回またぎ候補”が限られ、右の経験値あるカードに白羽の矢が立つ。

こうした条件が重なり、ロバーツ監督は「右の山」をトライネンで越えにいく選択を取りました。

直近のコンディションと数字の読み方

ポストシーズンのトライネンは登板数こそ多い一方、内容は波があります。

ERA(防御率)が高めに出ているのは、少ない投球回で複数失点すると数値が跳ね上がる短期決戦特有の“見え方”による側面もあります。

短期戦の“ERA一発評価”はブレが大きいため、球威の出方、ゴロ/フライ比率、空振り率、連投可否などの“その日の状態”と合わせて解釈する必要があります。

では、次はどう使うのか

・勝ち越し/同点の7〜8回、右が並ぶ回の“頭”から。

・ビハインド最小化(1点〜2点差)での“火消し”より、クリーンスタートを優先。

・球数は少なめのワンイニング区切り。先頭打者への入り方(初球の質)を最重要指標に。

・逆に、走者を背負った“途中からの火消し”は、球がばらつく時にリスクが高い——このシナリオは避けたいところです。

ロバーツ監督が重視しているのは、打順と配列、そして“誰を残してゲーム終盤を乗り切るか”の全体設計です。

トライネンはその中で「右の山を削る役目」を期待され続けています。

まとめ

ロバーツ監督がトライネンを使うのは、右打者中心の強力打線に対して、動く速球でゴロを取り、試合を短時間で着地させたいからです。

第4戦は設計どおりに進まず失点を重ねましたが、起用のロジック自体は、ベンチ事情とマッチアップ理論に整合します。

次戦以降も、右の塊に対して“回の頭から”という使い方なら、再現性は上がります。

結局のところ、短期決戦は1〜2球の質で勝敗が決まります。トライネンの球が低めで動けば、評価はまたすぐに反転します。

コメント