- 現地は本当に盛り上がっていたのか――満員や拍手の温度感、会場の空気を具体的に知りたい。

- 数字でどれほど成功と言えるのか――動員規模、会場キャパ、時間設計など客観的な指標がほしい。

- 次にどこで再現できるのか――海外巡回の再現性や運営の学び(チケット設計・広報導線)を押さえたい。

この記事を読むことで、大成功に終わった大相撲ロンドン公演の雰囲気の実像、客観データを確認することができます。

大相撲ロンドン公演とは?

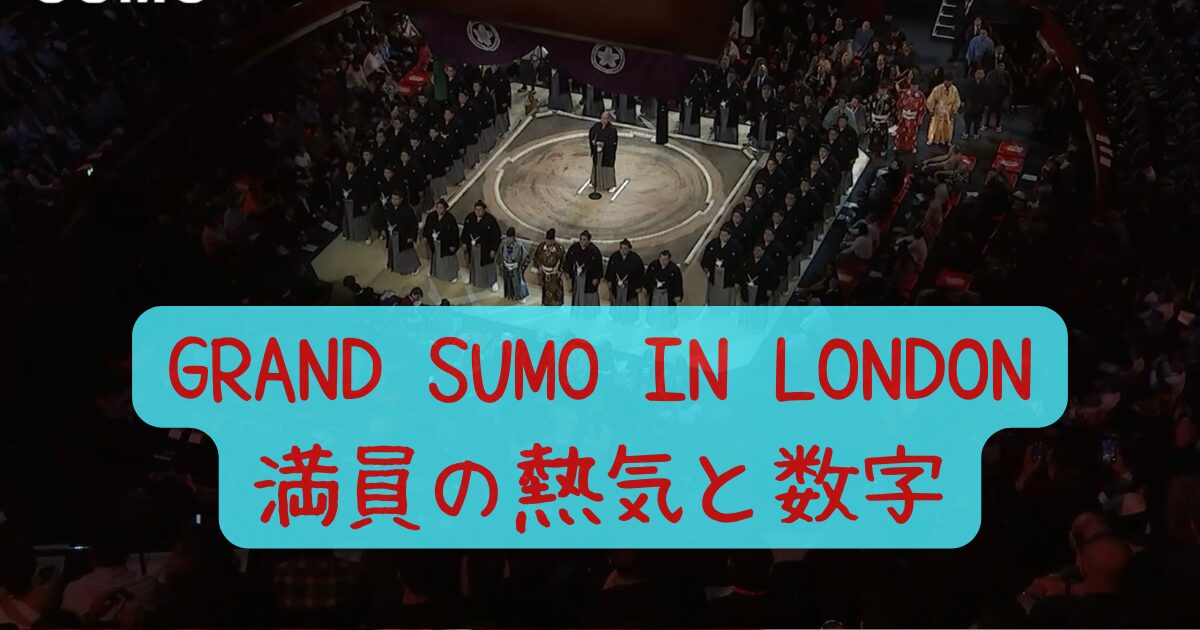

34年ぶりに英国で実施された大相撲ロンドン公演は、満席続きの盛況で幕を閉じました。

本稿では、会場で体感された空気感と、動員や露出などの客観的な指標を組み合わせて、成功の背景を整理します。

千秋楽は横綱・豊昇龍が制し、イベント全体の印象を強く締めくくりました。

雰囲気 現地で観客が受け取ったもの

1)満員の圧と一体感

各回とも客席は高い稼働を維持。

取り組み後には自然発生的なスタンディングも起こり、緊張と興奮が交錯するライブ特有の一体感が生まれました。

儀式の所作は「荘厳」「端正」と受け止められ、競技性と文化性のバランスが評価されています。

2)名門ホールが土俵へと変貌

ロイヤル・アルバート・ホールは、この期間だけ相撲の舞台装置として機能しました。

土俵と屋形の設えが空間の重心を明確にし、音響・照明も含めた総合演出が“非日常の体験価値”を高めています。

3)街場の熱量と軽やかな話題性

力士の日常カットや会場内の小さなハプニングがSNSで拡散。

厳粛さ一辺倒ではなく、観客が微笑む余白があったことで、初来場者にも心理的な距離の近さが生まれました。

数字 指標で見る成果

1)販売と動員

- 販売状況 完売回が多く、累計来場は約2.5万人規模と推定。

- 会場規模 約5,000席クラスの会場で高稼働を継続。

- 時間設計 14時と19時30分の二部制が来場機会を広げ、学校・仕事後の動線にも適合しました。

2)メディア露出

国際通信社からカルチャー媒体まで露出が多層化。

前日譚としての会場変貌、開催中のフォト特集、千秋楽の結果、周辺の軽トピックまで、ニュースの“連なり”を形成しました。

3)拡散の燃料

- 決着の明快さ 一撃で勝負が動く場面は短尺動画と相性が良好。

- 生活文脈の数字 食量などのスケール感は“驚きの数値”として共有され、文化的関心の入口になりました。

観客に刺さった三点

1)理解しやすくテンポが良い

一本勝負の明快さと取組回転の速さが、初見の観客にも負荷をかけません。

2)儀式の美学が視覚的に強い

塩撒きや土俵入りなどの所作がフォトジェニックで、記録媒体との親和性が高いです。

3)会場そのものが物語になる

音楽の殿堂が土俵へと変わる意外性が、来場理由と語りたくなる体験を同時に生みました。

横綱・豊昇龍の存在感

千秋楽で横綱が優勝した事実は、イベントの格付けをわかりやすく可視化しました。

見出しで名前が立ち、相撲に馴染みの薄い読者層にも情報が届きやすくなっています。

事業的な示唆

- 商品設計 二部制×5,000席規模は、海外巡回型の再現性が高いフォーマット。

- 広報設計 準備段階の舞台設営から結果・余話まで、露出を段階的に分散させると関心を持続できる。

- ローカル共創 街場のスナップや軽いユーモアが“敷居の低さ”を担保し、新規層の参加障壁を下げる。

まとめ

ロンドン公演は、高稼働の客席、多層的な露出、記憶に残る空間演出がかみ合ったことで、競技を越えた体験価値を提示しました。

短時間決着のわかりやすさと儀式の美しさという相撲の本質が、名門ホールという舞台で最適化された――これが成功の理由です。

日本の相撲が海外で称賛されるニュースは嬉しいですね。

コメント